Photo:PIXTA

Photo:PIXTA自民党党総裁選で3選を達成した安倍首相の下、2日、第4次安倍改造内閣が発足した。米国、英国、イタリアなどいくつかの国が政治の不安定性に直面する中、安倍首相が党総裁として3選を果たしたことで、日本は政治が安定していると捉える向きもある。確かに短期的には日本の政治は安定したといえる。しかし、2019年を境に、日本の政治はむしろ不安定化する可能性が高まっている。

「3選後」の焦点

憲法改正に5つステップ

安倍3選体制のもと、今後、注目される主要なイベントを見ておこう(図表1参照)。

◆図表1:3選を確定させた安倍政権が直面する主要イベント

当然、最重要課題には憲法改正が含まれる。しかし、その重要性にもかかわらず、具体的な日程は依然、不透明だ。したがって、憲法改正については、必要な5つの手続き((1)憲法改正原案の国会提出 → (2)憲法改正案の国会発議 →(3)国民投票 →(4)新憲法の公布 → (5)新憲法の施行)に分解した形で、4つのケース(ケースA、ケースB、ケースC、ケースD)を設定した。

いくつかの主要イベントの中でも、とりわけ重要なのは、(1)2019年7月参院選、(2)憲法改正の国民投票の2つを挙げることができる。

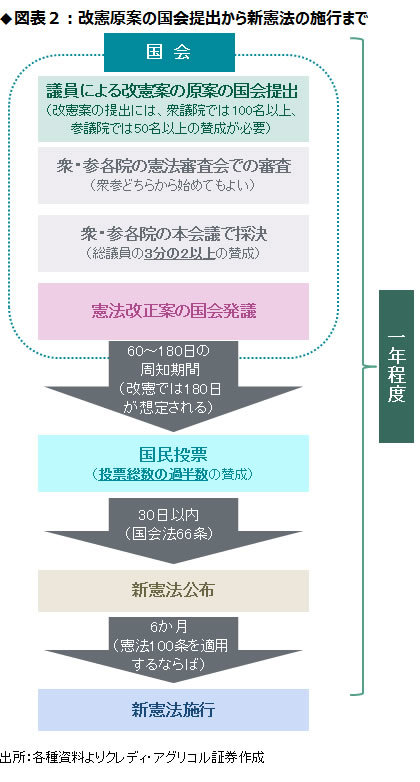

まず、憲法改正の流れを押さえておこう(図表2参照)。

第1ステップは、議員による憲法改正案の原案の国会提出である。衆議院では100名以上、参議院では50名以上の賛成がなければ、改憲案の原案を国会に出すことはできない(国会法第68条の2)。現自民党の勢力であれば、これは何らハードルにはならない。

その後、原案は衆参各院の憲法審査会での審査を経て、各院の本会議に送付される。衆参各院の本会議で3分の2以上の賛成を得ると、憲法改正案として国会によって発議される。

国会発議から60~180日の周知期間を経て、改正案が国民投票に付される。憲法改正の重要性に鑑みると、周知期間は最大限の180日になる可能性が高い。国民投票で投票総数の過半数の賛成が得られると、憲法改正案が国民の承認を得たことになる。

国民投票で承認されると、憲法改正案は新憲法として30日以内に公布される(国会法第66条)。

公布後、新憲法が施行される。現行の憲法の場合、憲法第100条が「公布の日から起算して6ヵ月経過した日に憲法を施行する」としていることを踏まえて、公布から施行まで6ヵ月の周知期間が設けられた。今回の憲法改正で、この「6ヵ月」が適用されるかは定かではないが、同程度の期間は見ておくことが自然だろう。

以上から、憲法改正案の原案の国会提出から新憲法の施行までは1年程度かかることが分かる。

改憲の趨勢を左右する参院選

改憲派3議席減らせば発議厳しく

今回の憲法改正では、国民投票に比べると、国会発議のハードルが相対的に低い。ただし、参議院については、国会発議についても一定の厳しさがある。その厳しさがどの程度のものになるかを大きく左右するのが、2019年7月に予定されている参院選だ。

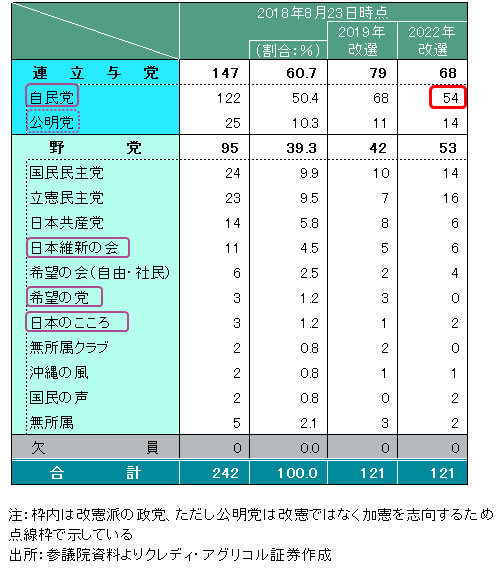

ポイントは、参議院のうち非改選分(2022年改選分)で、自民党がすでに過半数を割っている(非改選分の定数121のうち54議席)ということである(図表3参照)。

◆図表3:参議院における党派別勢力

そのため、仮に2019年参院選で改憲派勢力である自民党、公明党(ただし同党は改憲ではなく加憲を志向)、日本維新の会、希望の党、日本のこころが3議席減らすだけでも、計算上は、参議院の3分の2以上を確保することは難しくなる。この場合、国会発議の成否は、無所属の中での改憲支持層に左右されることになる。

2019年の参院選に一定のリスクがある中で、安倍首相は(あくまで自民党総裁として)、2019年7月の参院選の前に、国会発議まで持って行くことを画策するだろう。だからこそ、安倍首相は10月下旬~12月を会期とする今年の臨時国会での憲法改正案の原案の国会提出を目指している。これは、前出図表1における「ケースA」に相当する。

しかし、衆参各院での憲法審査会での審査時間の確保などを踏まえると、実際にはケースAはかなり難しい日程といえる。だからといって、国会発議が2019年参院選の後となるケースB~Dでは、参院選の結果次第で国会発議自体が不可能となるリスクを避けられない。

これは、政治が不安定化するリスクと同義である。

安倍首相が党総裁として3選を果たし、第4次安倍改造内閣が発足したことで、市場にはそれを「政治の安定」のシンボルと解釈する向きもある。しかし、2019年7月の参院選が憲法改正と絡み合うことで、実は3選“後”こそが、政治が不安定化するリスクが起こり得る「時間帯」なのだ。

不透明な国民投票での合意

自民党の強さは制度の産物

仮に2019年7月の参院選で改憲勢力が勝ち、憲法改正案が国会発議されたとしよう。そうなると次のハードルは国民投票である。

ここでポイントとなるのが、衆議院における自民党の「議席」と有権者の「支持」の大幅乖離である。

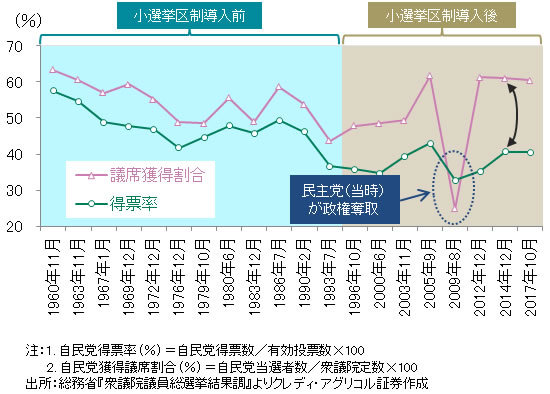

1960年以降の全ての衆議院選挙の結果を見ると、1996年以降、議席獲得割合(衆議院定数のうち自民党が獲得した議席の割合)と、得票率(有効投票のうち自民党への投票の割合)が大きく乖離していることが分かる(図表4参照)。足元では、自民党は衆院定数の60%の議席を得ているが、自民党への投票は有効投票のうち40%に過ぎない。

◆図表4:衆院選における自民党の得票率と議席獲得割合

「議席」と「支持」の乖離が始まった1996年は、小選挙区制が衆院選に適用された年に当たる。つまり、小選挙区制の下では、「支持」の面で少し勝つだけで、「議席」の面では大勝できる。

この意味で、一見、自民党一強ともいえる政治の安定は、有権者の支持というよりも、小選挙区制という制度の産物の色合いが濃い。

だが、国民投票には小選挙区制という制度の「ゲタ」がない。自民党の得票率が40%、つまり過半数を割っている現状では、国民投票で憲法改正が否決されるリスクを無視することはできない。

小選挙区制で

議席配分と得票率が乖離

「制度の産物としても、結果的に政治が安定しているのであれば、それでいいではないか」という声が聞こえてきそうだ。確かに、そのような考えも“平時”であれば許されよう。

しかし、政治におけるより正確な民意の反映、つまり得票率と議席配分の乖離幅の抑制が、今ほど求められる時期はない。理由は憲法改正である。

改憲規定に当たる憲法第96条は、(1)衆参各院の「総議員の3分の2以上の賛成」によって憲法改正を国会が発議、(2)国会が発議した改憲案についての国民投票で「過半数の賛成」(厳密には投票総数の過半数の賛成)によって公布、としている。

国会における「3分の2以上の賛成」に加えて、国民による直接的な意思表示も求めているのが憲法改正であり、他の法改正と比べて、格段に高いハードルが設定されている。

つまり、一般的な法改正が「多数決型」だとすると、憲法改正は「合意型」である。憲法改正が「合意型」だからこそ、慎重かつ濃密な国会論議が求められる。そのために欠かせないのが、民意を正確に反映した国会での政治勢力の配分である。

ところが、すでにみたように、小選挙区制という制度が、民意(得票率)と政治勢力の配分(獲得議席割合)を歪めている。その歪みを無視できなくさせる政治イベントが憲法改正である。小選挙区制のもとでは、憲法改正の大前提となる「国民の合意」が、国会レベル(議席の配分)と有権者レベル(得票率)でずれやすくなる。

3選“後”こそが

政治不安定化リスクの「時間帯」

現行の自民党則を前提とすると、安倍首相は、「3選」の後はもう続投の可能性はなく「次のない首相」になる。

「次のない首相」がレームダックにならず、党内での政治的求心力を維持するためのツールとなるのが選挙である。

今後、予定されている主な選挙としては、2019年4月の統一地方選挙、7月の参院選が挙げられる(前出図表1を参照)。これらは、いずれも3選後の安倍政権の下で行われる最後の選挙である。衆院選に至っては、解散がない限り、もはや安倍政権下で行われることはない。

つまり、安倍首相は3選を果たしたが、そこから1年もしないうちに、主たる選挙が全て終わってしまう。選挙の結果次第では、選挙が終わると、首相がが求心力を維持するのは難しくなるだろう。

まして、もともと有権者の支持である自民党得票率が35~40%程度に過ぎないことを踏まえると、「合意型」である憲法改正を推し進める上での政治資本(political capital)を確保することは、「次のない首相」にとって容易ではない。

自民党総裁としての3選を果たした安倍首相だが、3選後の時間帯にこそ政治不安定化の扉が開くこととなろう。

(クレディ・アグリコル証券チーフエコノミスト 森田京平)